10月29日晚,中国通史系列讲座“星期四晚上”的第三讲在四十四号楼一层报告厅成功举办。本次系列讲座由中国传媒大学通识教育中心主办,为期两个月,共八场。

本次讲座由北京大学历史学系长聘副教授韩巍主讲,聚焦于秦汉时期的历史,重点解析具有中国特色的中央集权“大一统”帝国是如何开创和巩固的。

让我们一起来回顾本场讲座吧~

“帝制中国”的底色

秦国地处西北一隅,在文化上呈现出商、周与戎“三结合”的杂糅的特点;在制度方面,通过商鞅变法建立起“秦制”,如户籍制度,徭役、赋税制度,军功爵制,文吏政治与文书行政,郡县制和严密的律令制度;在文化控制上,以吏为师等体制和法度,成为奠定以后两千多年帝制中国的制度底色。

秦始皇的“大一统”

商鞅变法使秦国力大增,秦王政于前246年即王位,先后灭亡韩、赵、燕、魏、楚、齐六国,于前221年统一天下。秦王政即位后,采取了一系列开创性措施。首先确立皇帝制度,自称“始皇帝”;又根据“五德终始”学说,确定秦为水德;废除封建制,设立郡县制,“分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监”;以“文书行政”的方式管辖全国的大小郡县;统一度量衡;实行“车同轨、书同文”;北伐匈奴,将农耕文化区基本纳入秦王朝的版图范围内。这些举措确立了两千多年帝制中国的许多传统,是开创大一统帝国的奠基。

与此相反,秦始皇焚书坑儒,实行文化专制;巡游四方,封禅求仙;大兴土木,修长城、修驰道,又耗费巨大人力物力为自己修建阿房宫和骊山陵墓等则常常为人所诟病。

秦始皇三十七年(前210),于第六次出巡返程途中病重,死于沙丘平台,由幼子胡亥即位,不久便天下大乱。

西汉王朝

“楚虽三户,亡秦必楚”。文化的差异与冲突引起了楚人对秦政的强烈反感。秦二世元年(前209),陈胜在大泽乡起义,随后据陈,称王,国号“张楚”,取“张大楚国”之义。推翻秦王朝之后,楚汉相争,项羽与刘邦相抗衡,刘邦获胜,汉王朝建立。

在铲除异姓诸侯王之后,刘邦将自己的兄弟子侄分封到各地以建立诸侯国,实行的“郡国并行制”。地方诸侯国对大量领土的占据、众多人口的管辖,逐渐形成了对中央的威胁。汉文帝时期以“众建诸侯以少其力”的方式和缓局势。汉景帝谋求削藩,引发了吴楚“七国之乱”。平定“七国之乱”后,诸侯王的势力被真正削弱,再也无法与中央抗衡。

国家制度方面,西汉早期承袭秦制。地方官制上设置郡、县;中央官制的设置上,延续了秦朝的三公九卿制度,仅在官名上有所改变;除汉文帝时期废除肉刑以外,基本继承了秦朝的法律体制。

政治方面,汉武帝加强皇权,以提拔出身低微的文臣、设置十三州刺史等方式,进一步削弱诸侯王势力。

经济方面,实行经济管制。推行了一系列强化经济领域控制、聚敛生财的措施,包括统一货币,改革币制;盐铁官营;均输、平准;算缗、告缗等。

思想方面,汉武帝即位后,改变了汉初以来“黄老无为”的统治思想,置五经博士,确立“察举制”,使儒家学说居于统治地位,统一思想。同时汉武帝封禅泰山,进行了礼制上的改革,改用“正月为岁首”的太初历。

汉武帝晚年,因皇位继承问题引发了“巫蛊之祸”,又“深陈既往之悔”,于是进行政策转向,与民休息。后元二年(前87)武帝崩,遗诏命霍光、金日磾、上官桀、桑弘羊辅政。

在辅政大臣霍光的扶植下,汉宣帝刘询即位,主张“霸王道杂之”,而太子元帝则“柔仁好儒”。元帝时期,一批由经术出身的儒生开始进入权力中心,朝廷政治氛围发生巨变。

公元6年汉平帝崩,王莽立孺子婴,改元“居摄”,自比周公,称“摄皇帝”。公元8年,王莽接受孺子“禅让”,改国号为“新”,改元“始建国”。王莽确立“九庙”之制,完成了武帝以来持续百余年的国家祭;扶植“古文经学”;改定度量衡、货币、官名、爵制;经济上恢复“井田制”,提出“五均六筦(管)”政策,加强了国家对经济的控制,聚敛民财,导致经济崩溃,社会矛盾激化。

东汉王朝

公元23年,绿林军攻入长安,王莽被杀。南阳豪强宗室刘秀逐渐吞并各地义军和割据势力,定都洛阳,史称东汉。

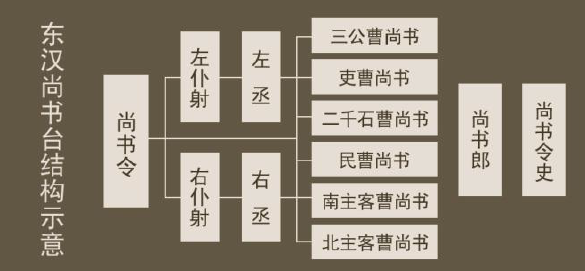

东汉政权的建立与世家大族的崛起有直接关系,光武帝的功臣集团实质上就是一个以南阳为中心的地域集团。因此东汉建立之初推行了一系列加强皇权的政策,“尚书台”的地位上升,取代丞相成为实际的行政中枢。而多幼主继位的现象又导致东汉的外戚与宦官交替掌权,政治上呈现较为黑暗的特点。

文化上,东汉的儒学进一步发展,形成儒吏合一的“士大夫政治”,学术和权力的“家世传袭”更明显,出现一批经学和仕宦“世家”。豪强士族经营庄园经济,拥有自己的武装力量。以“察举”和“征辟”为主的人才选拔制度将“门生”“故吏”与“举主”“府主”结合在一起,形成了紧密的人际关系网络。豪强士族因此对地方政权形成了非常强大的控制。社会的重心从上层转移到下层,钱穆先生评价为“东汉至桓、灵之际,朝廷禄位已不如处士虚声,社会重心在下不在上,此亦自秦统一以来世运一大转变也。”中央的黑暗政治与地方上势力日益高涨的豪门世族之间发生冲突,最终造成了东汉晚期的党锢之祸。

东汉末年,巨鹿人张角兄弟创立太平道,建立“三十六方”的准军事组织。中平元年即184年,黄巾起义爆发。在镇压黄巾起义的过程中,地方军阀开始形成,他们跟地方的士族结合在一起,形成一种离心的力量,东汉王朝走向瓦解。

在前后一百多年时间里,秦皇、汉武两位雄才大略的帝王建立起一整套对后世影响深远的制度;同时北伐匈奴、南定百越,奠定了中原王朝的疆域规模。不受节制的专制权力也通过强有力的国家机器对社会造成巨大破坏,引起知识阶层的反思。儒家最终取得意识形态上的统治地位,儒生与文吏逐渐合流,形成“儒表法里”的士大夫政治传统。在王莽改制的实验失败后,东汉时期古文经学取代今文经学成为主流。地方上出现既拥有庄园坞壁和宗族组织,同时又掌握经学传授和政治权力的世家大族。这些新的发展趋势预示着一个面貌全然不同的中古中国即将到来,接下来我们又迎来一个乱世——魏晋南北朝。