11月12日晚,中国通史系列讲座“星期四晚上”第五讲在四十四号楼一层报告厅成功举办。本次系列讲座由中国传媒大学通识教育中心主办,为期两个月,共八场。本次讲座由北京大学历史学系教授叶炜主讲,聚焦于隋唐时期的历史,从政治、经济、文化三个角度全面剖析隋唐的时代特征。

讲授正式开始之前,叶炜老师指出,因为同学们对隋唐时期的历史相对较为熟悉,所以本次课程会专门补充一些大家不太熟知的史学知识和史学视角,把隋唐放在中国古代历史的坐标系中进行考量,与其前后的时代相对比,在中国古代史的整体脉络上理解并把握这段历史时期。

ONE

重回帝国体制的隋唐

公元581年,北周静帝禅让于杨坚,北周覆亡。隋文帝杨坚定国号为“隋”,定都大兴城(今陕西西安)。隋建立后,进行了一系列以“大索貌阅”为代表的巩固内政的工作,加强国家对人口的管理能力,同时建立、训练自己的水军,增强军事实力。公元589年,隋军南下灭陈朝,统一中国,结束了自西晋末年以来中国长达近300余年的分裂局面。

完成统一后,隋朝进一步加强制度建设,加强对地方的控制。以“别置品官,皆吏部除授,每岁考殿最。刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁”的方式,削弱刺史、县令对于地方的掌控能力,从制度上打破其与佐官较为密切的联系。除此之外,中央收回了对官员的选拔、任用权利,使得“大小之官,悉由吏部,纤介之迹,皆属考功”,从人员的角度加强对地方的控制。

地方层级的变迁也是隋朝加强地方控制的一种方式。魏晋南北朝时期,州、郡、县的数量急剧膨胀。南北朝后期,州郡数目庞大。隋初平均每州管辖不到三个郡,每郡管辖只有两个县。这就涉及到管理幅度和管理层次的问题。就国家而言,层次越多,上下阻隔越远,政令不易贯彻,下情不易上达,中央政府也就越难有高效率。因此着眼于中央集权,要求尽量减少管理层次。隋统一后,将地方行政层次从三级变为两级,并设立监察区,帮助中央管理地方。

作为同样由关陇军事贵族集团建立起的帝国,唐制基本沿袭隋制。在中央的制度上,唐前期实行三省制。三省制是一种宰相制度,三省按照政务处理程序进行分工,呈现出决策系统和行政系统分离的特点。其中,中书省负责草拟诏令,门下省负责审核并颁布诏令,尚书省负责执行。区别于汉朝以行政任务的不同而进行分工的三公制,三省制较好地发挥了制度的作用,有利于决策的合理化和多层次化。尚书省下设“六部”,每个部又下设“四司”;六部之外又有九寺、五监,组织整齐但职能重复,从长远看,后有多省并。

与汉朝相比,唐朝官僚制进一步发展,政务运作的规范性、程式化得以加强,具体表现为行政文书格式的出现和官员政务处理的非人格化。其中,四等官制的出现是政务处理非人格化的典型表现,即每个机构内部设置四个等级:长官、通判官、判官和主典。不同层级的官员各司其职,体现了机构运行程式化的加强。在这样的背景下,唐朝出现了官吏分途的现象。官、吏之间不仅存在行政等级差别,而且形成了社会身份等级差别,还被强加了道德品质等级的差别。这种设置一方面便于管理,另一方面便于转嫁社会矛盾。

唐玄宗开元十一年(723),改政事堂为“中书门下”,列五房于其后,“中书门下”不仅继续具有原来政事堂的决策的功能和权力,而且由于五房等办事机构的设立,中书门下也具有行政权力。因此,政事堂改中书门下后,中书门下掌握了从决策到执行的全部权力,成为最高的决策兼行政机关。唐初以政务处理程序分工、决策与行政分离的三省制名存实亡了。这也预示了此后中国古代中枢机构的演变方向。

科举制是隋唐以后至清末1300年间所实行的选官方法,通过分科考试,对取得一定资格如举人、进士等的士人授予官职。应试者自愿报考,从制度上在一定程度避免了“唯亲、唯势”而不“唯才”的弊端。且选取录用以考试成绩为标准,具有一定客观性。社会成员不论门第高低,只要身家清白、不属贱民,便可报考,打破了门阀世族的垄断,扩大了选材范围,因此科举制带来的社会影响是十分深远的。

唐朝的法律、法典进一步成熟,《唐律疏议》是现存最早最完整的中国古代法典。唐律主张以礼为本,礼法并用,将儒家的伦理道德思想融入自己的法律体系中。徐道邻先生将其评价为“全部中国法制史中,居最高之地位。实以其上集秦汉魏晋之大成,下立宋元明清之轨范”。

隋唐时代进行的一系列制度建设和调整,从政治、经济、法律等不同方面,奠定了中国古代后半期的制度基础。

TWO

经济重心南移过程中的隋唐

经过唐初一系列的制度建设,唐朝在开元年间出现了盛世气象。在经济上表现为社会财富积累的扩大,国家和百姓都较为富庶。且此时适合南方水田耕作的技术有所发展,以江东犁为代表的配套工具基本完备,水田耕作农具已初步形成整套体系,唐代的南方经济也因此获得了长足的发展。与此相应,南方的水利设施数量有所增长。与汉朝南方人口密度较低的情况相比,唐朝人口密度最低的地区则变为东北、西北。同时,唐朝新建州、县的地区也大多集中于南方,这些都是南方人口增长、经济发展的表现。

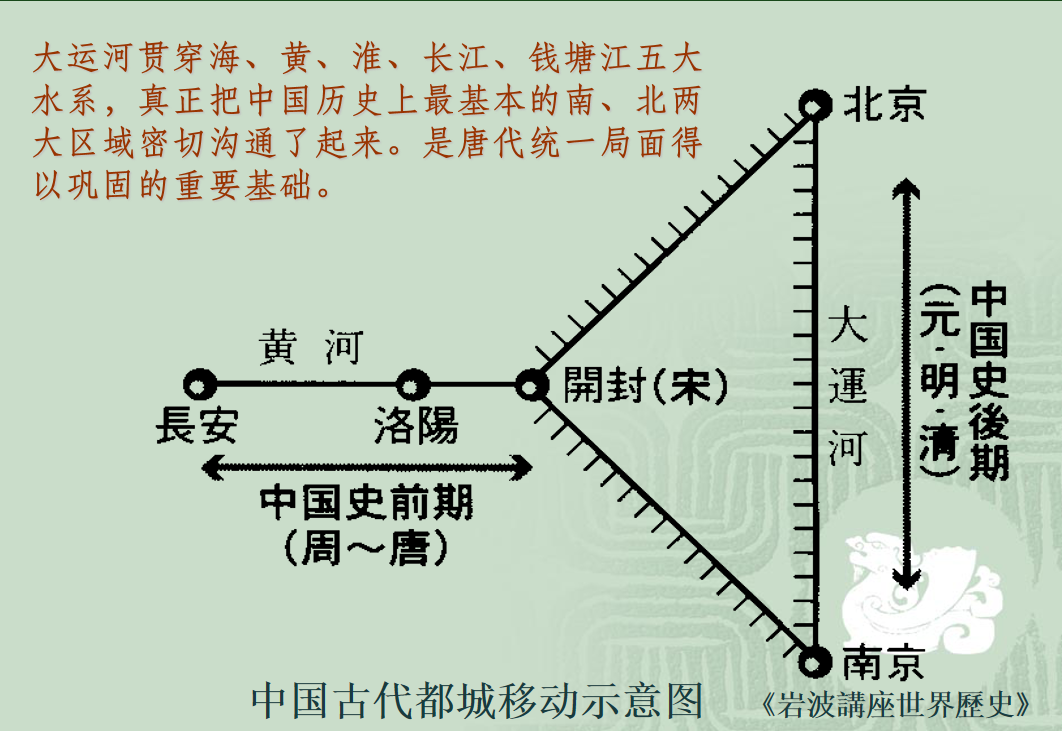

依靠南方大量财富和充裕粮食的供给,唐王朝的政权得以巩固,以至于在安史之乱以后还能持续维持百余年。大运河贯穿海、黄、淮、长江、钱塘江五大水系,真正把中国历史上最基本的南、北两大区域密切沟通了起来,也是唐代统一局面得以巩固的重要基础。

随着近期考古资料的发掘,唐代的海外贸易也逐渐成为一个值得注意的问题。1998年德国打捞公司在印尼勿里洞发现了一艘唐时期的沉船——黑石号,沉船装有约67000件中国唐代瓷器,其器形单一,以碗为主,据推测可能是阿拉伯人在中国采购大量瓷器后贩卖到中东等地区的商船。唐后期海外贸易在唐朝经济中的作用值得进一步思考。

最终在宋元时期,中国的经济重心完成了从北到南的转移。

THREE

东西文化交流中的隋唐

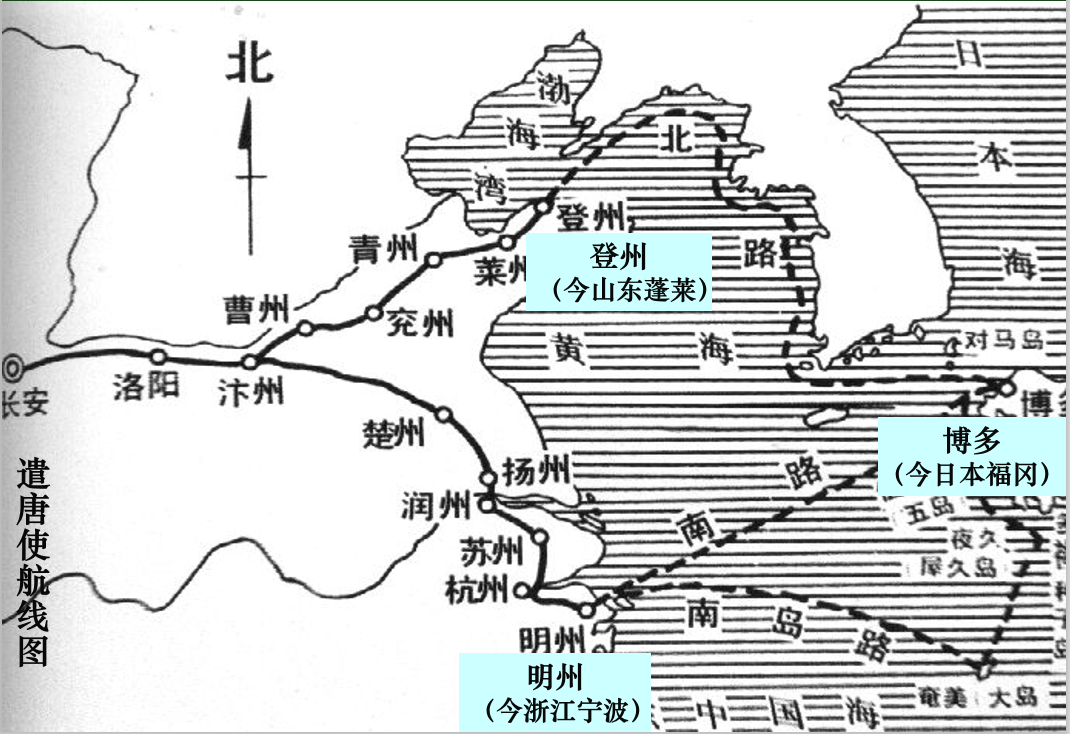

经济重心的南移也带来了文化重心的南移,唐代的文化交流在范围和影响程度上都远超于汉代。对于东方的农耕国家日本和朝鲜来说,唐代国家机构的建制及其运作是他们学习的对象,因此东亚各国与中国的交往也以此为中心而展开。

日本的遣唐使数量从武周到玄宗时期达到了顶峰,其典型代表人物吉备真备和空海将唐代的许多文化典籍、乐器、工具、兵器等带回日本,产生了相当深远的影响。日本在唐律令的基础上编订了自己的法律、法令,仿照三省制、御史台等制度建立了自己的国家制度,其都城的建设与规划设计也是仿照长安城进行的。

地处朝鲜半岛的新罗也有意识地向唐朝进行学习,其学校的国学课程设置与唐朝的相似程度极高,游学中国归来的学者也常常受到国家重用,这都是唐代与东方国家进行文化交流的特点。

与此相反,唐朝通过丝绸之路与西方国家的交流则表现为唐对西域文化的吸收,最典型的表现是宗教的传入。东汉时期佛教传入中国,在唐朝广泛传播开来,对百姓产生了更为深远的影响。其他外来宗教如祆教、景教、摩尼教等在唐代都有不同程度的流行。此外,胡妆、胡乐、胡音、胡服等西域文化对唐人生活娱乐的影响都十分深远,但这些影响只局限于日常生活,不涉及政治层面。

其实,绚丽多彩的唐代文明离不开对于中外、胡汉多种文化的交流会聚,印度、中亚、西亚、南亚的文明,通过宗教、艺术、器用等多种方面,都对隋唐文化产生了十分深远的影响。

结语

叶炜老师特别提醒:更大的收获来自阅读,围绕魏晋南北朝隋唐两讲内容,为大家推荐以下补充阅读的书目:

田余庆《东晋门阀政治》,北京大学出版社,2012年。

祝总斌《试论魏晋南北朝的门阀制度》,祝总斌《材不材斋史学丛稿》,中华书局,2009年。

阎步克《波峰与波谷:秦汉魏晋南北朝的政治文明》,北京大学出版社,2017年。

罗新《黑毡上的北魏皇帝》,海豚出版社,2014年。

吴宗国《盛唐政治制度研究》,上海辞书出版社,2003年。

陶希圣、鞠清远《唐代经济史》,商务印书馆,1936年。

张广达、王小甫《天涯若比邻——中外文化交流史略》,香港中华书局,1988年。