2021年“世界文明史”系列讲座|第一讲——古代东方

发布者:傅橙薪发布时间:2021-04-20浏览次数:163

4月8日晚,由中国传媒大学通识教育中心主办的世界文明史系列讲座第一讲在44号楼一层报告厅成功举办。本次讲座由北京大学历史学系教授颜海英老师主讲,从地中海文明的两种底色,亚述、波斯、亚历山大的帝国之路,以及希腊罗马时期的文化交融三个方面为我们勾勒了一幅古代东方的历史画卷。

讲座开始,颜海英老师指出,今天的讲座有两个出发点。一是在他者中看到自我,了解世界其他文明是为了更好地了解我们自己;二是在遥远的地方寻找故乡,人类文明的一些共同特征是我们今天消除文明冲突的出发点。本次讲座的主要线索是“文明的交融与传统的再造”,以地中海地区曾发生过的古代世界的全球化为核心,贯通古今,寻找古代文明的现代启示。

一、河流与海洋:地中海文明的两种底色(公元前3000-2000年)

埃及文明和美索不达米亚文明,是世界早期文明谱系中最早的文明代表。地中海地区是高度发达的文明集中之处,是欧洲文明的发祥地,也是古代诸多文明交融的舞台。

环境因素对远古文明的影响是十分显著的。古埃及是典型的河流文明,希罗多德曾说:“埃及是尼罗河的赠礼”,尼罗河对于古埃及文明的形成具有非常重要的意义。从南向北注入地中海的尼罗河给埃及的农民带来了足够的农业用水和大量的肥沃土壤,并且其自然变化也与埃及的农业生产节奏相协调,使得整个地区的农业发展有了得天独厚的条件。地理位置上,北边的地中海和东西两侧的沙漠构成了古埃及的天然屏障,抵御了外族入侵,保证了其发展的相对稳定性。河谷两侧的沙漠又富产大量的金矿和石矿,使埃及成为古代世界最大的产金国。沙漠干旱缺水的气候条件也将古埃及的遗产永远地保留下来,为我们今天了解和学习古埃及提供了条件。这样得天独厚的地理环境使得死亡成为古埃及文明的第一个敌人。古埃及人相信来世的存在,奥赛里斯的神话又将国王与冥世之王的形象统一起来,把王权理念和终极关怀巧妙地融合到了一起,成为古埃及社会强大的稳定剂。

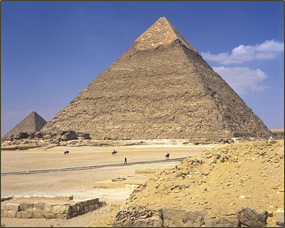

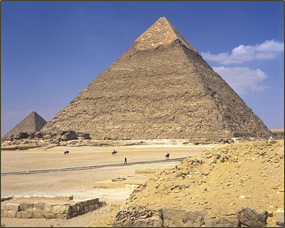

同样作为地中海地区的早期文明,古代两河地区的地理环境却与古埃及恰好相反。所谓两河流域,指的是底格里斯河和幼发拉底河及其支流所经过的地区,古希腊人用“美索不达米亚”一词指代整个两河流域。两条河流到巴格达附近几乎相遇,又逐渐向两旁分开。从巴格达以下,两河流域所造成的肥沃冲积平原,就是此地古文明孕育和成长的地方。巴格达以北的地区称为亚述,以南的地区称为巴比伦尼亚。巴比伦尼亚的南半部古时称为苏美尔,北半部则称为阿卡德。这两条发源于亚美尼亚高原的河流,其泛滥期却并不能与当地的农业生产节奏相协调,泛滥也更为强烈。地跨欧亚非三大洲的两河地区,其位置又处于农耕与游牧地区交界处,无天然屏障的保护。因此古代两河流域政局动荡、战争频繁,民族迁徙多、文化交流也多,是在斗争中发展起来的文明。 不同的地理环境也造就了不同的文明形态和国家形态。古埃及是领土国家,不向外扩张,向内殖民,逐渐发展成为一个稳定的等级社会。而古代两河地区的国家形态是城邦国家,为了抢夺土地、商贸资源而不断向外扩张,从小国、大国、王国一路发展为帝国。 古王国时期的埃及是金字塔时代。金字塔的修建改变了埃及人的社会生活,使得丧葬产业发展起来,出现了专门的画匠、石匠等技术工人,以及念经、制作木乃伊和护身符的专职人员,逐渐形成了产业链。高级工匠所居住的金字塔城也是世界上最早的规划城市。大规模建造活动的开展又形成了一个庞大的官僚机构,既有负责具体管理工作的书吏,又有负责建筑工作每个阶段的设计、劳力组织及监督的“国王所有工程的监督者”,由此逐渐形成了一个金字塔形状的等级社会。

金字塔

金字塔建筑群结构的变化也反映出古埃及人的宗教发展轨迹,是从“以王为神”到“以神为王”。第3王朝的金字塔是梯形金字塔,仪式大多围绕国王,强调世俗权力。第4王朝的金字塔是锐角尖顶的锥形金字塔,以宗教仪式为中心,说明王权已经被神化。第5、6王朝对太阳神的崇拜日渐兴盛,金字塔的规模缩小,增加了新的组成部分——太阳神庙,以拉神为中心,真正的宗教信仰出现。 中王国时期是埃及古典文化的繁荣期。源于民间的文学体裁开始为王室所用,出现了大批的御用文学作品,产生了故事、诗歌等多种文学形式。 在这种文化下成长起来的古埃及人,具有一种强烈的优越感,认为自己是文明的中心,在观念上对外族人较为鄙夷。在古埃及的图画及造型中,外族人常常区别于古埃及人,以战俘等形象出现。而在现实生活中,古埃及人却是与他们和平共处,频繁地进行贸易往来。 在第二中间期,来自亚洲的喜克索斯人征服了埃及,建立了第15王朝。喜克索斯人给古埃及人带来了弓箭、战车、战马等先进的技术与工具,迫使古埃及人转变了自己的外交政策,走向发展帝国的道路。二、帝国之路:亚述、波斯、亚历山大(公元前1500年--332年)

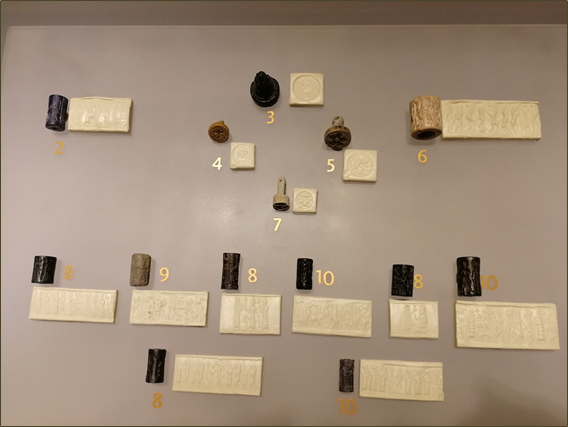

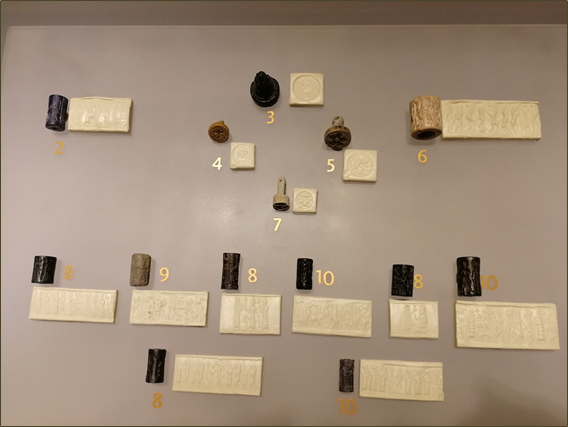

进入帝国时期,战争成为地中海地区的主旋律。从亚述、波斯到亚历山大,随着帝国的规模逐渐扩大,文化上也发生了进一步的融合。出现了超越政治的文化,如希腊文化;超越政治的宗教,如犹太教。 不同于政局动荡、战争频繁的两河流域,缺乏战争经验的古埃及依靠黄金外交和拉弱打强、分而治之的政治智慧走上了帝国发展的道路。古埃及人以“教化”为名,把附属国的王子带到埃及作为人质,又通过“外交联姻”加强其与周边和平国家的友好关系,逐渐确立了其帝国统治的基础。 美索不达米亚很早就与周边地区保持密切的政治和经济联系。在赫梯能够找到亚述人的商业殖民地和亚述商人活动的痕迹,在埃及西部三角洲的考古也发现了其与希腊人进行商贸往来的证据。 公元前12世纪,变革的时代来临,地中海世界的王国和城市纷纷陨落。公元前1200年至1150年,迈锡尼文明覆灭,同时期赫梯帝国也随之覆灭。希腊进入“黑暗时代”,经济衰退,海外贸易中断。地中海东部的城市也遭到破坏。一些学者认为可能是由“海洋民族”的侵扰所导致的。由此,青铜时代终结,铁器时代开始。一个新的帝国——亚述,开始崛起。 亚述位于巴比伦尼亚以北,该地区多山,矿产和木材资源丰富,又地处交通要道,利于商业贸易的发展。在亚述与巴比伦尼亚之间有两个天然屏障,一个是哈姆林山脉,一个是地处其南的沙漠,这使得两地的交往非常不便,所以在早期亚述就较少接受苏美尔文化的影响。此外,亚述自己的环境也有特殊之处,他们的土地资源有限,很早就开始了以贸易为目的的军事殖民,还经常要与周边民族争夺商贸要地,所以亚述人形成了好战、好扩张、残暴等习性。进入铁器时代以后,多山地区的开发有了有利条件,铁制武器也更利于亚述人的军事战争。凭借这种优势,亚述开始进行大规模的扩张。在公元前9世纪,亚述征服了整个两河流域,且将势力范围扩大到地中海,巴勒斯坦地区诸邦均向其称臣纳贡。亚述的帝国之路也在一定程度上对文化做出了贡献,建立了世界上最早的图书馆,发明了目录学。

亚述贸易殖民地印章

公元前626年,迦勒底人建立了新巴比伦王国,开始与米底结盟。公元前612年,两国联合灭掉了亚述,瓜分了亚述帝国的疆土。 公元前6世纪,波斯帝国崛起,成为古代史上最大的帝国。在其鼎盛期,波斯帝国几乎覆盖了八百万平方千米,横跨亚洲、非洲和欧洲。波斯帝国在军事行动之后继之以政治上的怀柔策略。其文化融合了古代近东各地区的成就和风格。古波斯语也是埃兰语和阿卡德语交流而形成的结果,其浮雕和塑像艺术则受亚述影响较深。波斯人创立了琐罗亚斯德教,主张二元论,试图在思想上统一整个帝国,却并没有成功。 公元前4世纪下半叶,马其顿国王腓力统一了希腊,他的儿子亚历山大最终征服了波斯,建立了一个更大的帝国。三、希腊罗马时期的文化交融(公元前332—公元394)

公元前330年,埃及与地中海世界进入“希腊化”时期。关于希腊化世界,学术界前后提出了“融合说”“隔离说”以及“文化元素说”的观点。

古希腊人很早就将爱琴海上大小不一的岛屿当作自己的踏脚石走出本土、向外发展,最早吸取埃及、西亚的文明成果,为希腊化打下了很好的基础。

希腊语的广泛使用是希腊文化传播的重要途径之一。在希腊化世界中,当地人若要在新政府中任职,或与希腊人往来,都必须学会希腊文。希腊城市的发展也为希腊文化的传播做出了重要贡献。亚历山大在东征的路上建立了很多希腊城市,用推广希腊生活方式来宣传其价值观。希腊化时期的城市多数是希波达姆斯式的规划城市,城市里的竞技场和剧场成为希腊文化传播的中心。教育组织化、艺术现实化、科学实用化都是希腊化时期的文化特点。

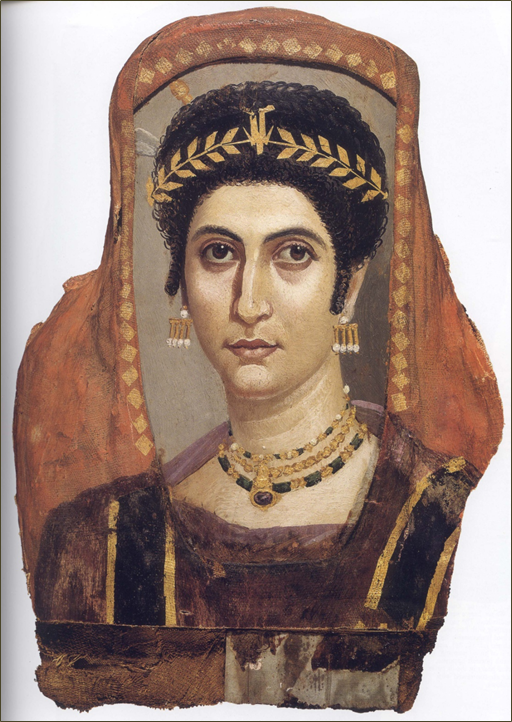

希腊化在埃及则呈现出“双面社会”的特点,希腊文化和埃及文化以“一体两面”的形式共存且并行发展。取得埃及统治权的托勒密国王自称法老,进行双语管理,在颁布日常政治法令时不仅使用希腊语,还使用埃及世俗体。且非常注重拉拢和利用埃及社会的上层,与埃及祭司精英合作。在宗教上,希腊人将埃及与希腊的许多神祗重新融合,改造并创造了许多新神。以雇佣士兵和商人身份活跃在埃及的希腊人甚至接受了埃及的墓葬文化,并将传统的木乃伊面具改进为希腊式的肖像画。

在这个“双面社会”里,希腊文化和埃及文化的元素融合到一起,形成了一种新的文化。而我们自身有价值的文化传统同样具备这种生命力,在改造之后会以一种新的形式延续下去。西亚、北非文明作为欧洲文明的底色,通过文艺复兴、启蒙运动一次又一次的回归,成为西方思想史上的游魂,不断给欧洲文明注入新的生命力,《木乃伊归来》的电影也成为一个符号式的寓言故事。它每一次的回归都为现代文明带来一些反思,迫使人们不断地回望过去,在历史中寻找启示,走向更好的未来。这就是古代文明能给我们带来的现代启示。

文字:何天艺

图片:李 星

编辑:李 星